Sind Diktaturen wie China den westlichen Demokratien bei der Bekämpfung des SARS-CoV-19 überlegen? Ein Blick in die Geschichte des geteilten Deutschlands zeigt, wie unterschiedlich Gesundheitssysteme in verschiedenen politischen Ordnungen funktionieren. Die Asiatische Grippe und die Hongkong-Grippe verursachten damals Zehntausende Tote. Das Hauptproblem der DDR lag jedoch auf anderem Gebiet.

Von Hubertus Knabe

Wer in diesen Tagen auf die USA schaut, kommt vielleicht ins Grübeln, ob das westliche politische System tatsächlich den diktatorischen Regimen dieser Welt überlegen ist. Über 50.000 Tote markieren den vorläufigen Höhepunkt der SARS-CoV-19-Pandemie auf dem Territorium der Weltmacht Nr. 1. Demgegenüber wurde der Virus in China nach Angaben der dortigen Behörden bereits Ende März besiegt.

Die Frage, ob Diktaturen besser mit der neuen Krankheit fertig werden, ist derzeit nicht seriös zu beantworten. Dazu gibt es zu viele Unsicherheiten bei den Statistiken, besonders bei denen aus China. Beantworten lässt sich diese Frage schon eher für frühere Pandemien, wobei Deutschland ein besonders aufschlussreiches Beispiel ist. Denn hier lebte eine weitgehend ähnliche Bevölkerung 40 Jahre in unterschiedlichen politischen Systemen.

Die Asiatische Grippe

Die erste große Herausforderung für beide deutsche Staaten war die Asiatische Grippe. In der Bundesrepublik starben daran 1957/58 vermutlich bis zu 50.000 Menschen. Die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), vorbeugend Impfungen durchzuführen, wurde weitgehend ignoriert. Die Medien diskutierten stattdessen, ob Arbeitnehmer die Krankheit womöglich zum Anlass genommen hätten, blau zu machen, da das Lohnfortzahlungsgesetz erst kurz zuvor in Kraft getreten war. Weil es keine Meldepflicht gab, war und ist das Wissen über den Krankheitsverlauf vergleichsweise rudimentär.

In der DDR verschwiegen die Medien zunächst die zweitschlimmste Influenza-Pandemie des 20. Jahrhunderts. Stattdessen berichteten sie über alarmierende Zustände in der Bundesrepublik und behaupteten: „Amis schleppen Grippe ein“ – wie die Berliner Zeitung am 28. Juli 1957 titelte. Zwei Monate später sah sich die Führung dann doch genötigt, „aufgebauschten Meldungen der Westpresse“ über die Krankheitswelle in der DDR entgegenzutreten. Der „Zeitungsarzt“ des SED-Zentralorgans Neues Deutschland erklärte, dass es sich um „eine Grippe wie jede andere“ handele. Kurz darauf mussten schließlich doch erhöhte Krankheitszahlen eingeräumt werden, wobei entsprechende Meldungen nur im hinteren Teil der Zeitungen erscheinen sollten. Anders als von angelsächsischen Experten empfohlen, gab es damals auch in der DDR fast keine Grippeimpfungen.

Die nächste Bewährungsprobe war die sogenannte Hongkong-Grippe zwischen 1968 und 1970. In der Bundesrepublik wurde sie nachträglich für 40.000 Tote verantwortlich gemacht. Fachleute und Behörden stellten den Sinn von Impfungen nun kaum mehr in Frage. Doch fehlte es an Impfstoff, weil versäumt worden war, rechtzeitig entsprechende Mengen zu bestellen. Immerhin wurden aber bis Anfang 1969 2,5 Millionen Bundesbürger gegen „A2-Hongkong 68“ geimpft. Aber erst nach der Pandemie begann man in Westdeutschland, systematischer zu impfen und das Überwachungssystem zu verbessern.

In der DDR wurde die Gefahr auch dieses Mal heruntergespielt. So verkündete das Neue Deutschland am 15. Januar 1969: „Keine Hongkong-Grippe in der Republik“. Der Leiter der Staatlichen Hygieneinspektion erklärte, Erkältungsinfekte hätten in diesem Winter „zu keiner größeren Ausbreitung“ geführt. Tatsächlich zählten die Behörden jedoch zwischen 1969 und 1971 knapp neun Millionen Fälle meldepflichtiger Atemwegserkrankungen. Auf Anweisung des Gesundheitsministers nahm im Januar 1970 in Berlin zudem ein Operativstab „Grippebekämpfung“ seine Arbeit auf. Und im November trat ein „Führungsdokument“ in Kraft, das vorschrieb, welche Maßnahmen bei einer Epidemie in Zukunft zu ergreifen wären. Die Bundesrepublik beschloss ein ähnliches Dokument erst 2005.

Zwangsimpfungen in der DDR

Zweifel am Sinn von Impfungen gab es in der DDR zu keinem Zeitpunkt. Die Volksgesundheit hatte im Sozialismus stets Vorrang vor individuellen Befindlichkeiten. Da aber die Kapazitäten der Impfstoffproduktion in Berlin-Schöneweide begrenzt waren, wurde nur geimpft, wenn eine Grippewelle bereits im Anmarsch war. Auf Anraten sowjetischer Experten griff die DDR dabei auch zu intranasal verabreichtem Impfstoff und zu passiver Immunisierung durch Antikörper. Letztere sei „nach Wodka und Tee mit Himbeermarmelade“ die wirkungsvollste Therapie – wie der zuständige Hauptabteilungsleiter im Moskauer Gesundheitsministerium seinen ostdeutschen Kollegen 1971 erklärte.

Während die Grippeimpfung in der DDR freiwillig war, war sie bei anderen Infektionskrankheiten seit 1953 gesetzlich vorgeschrieben – unter anderem gegen Diphterie, Wundstarrkrampf, Keuchhusten und Tuberkulose. Anders als in der Bundesrepublik wurden Jugendliche in der DDR von Staats wegen 17-mal geimpft, wie der Historiker Malte Thießen, Autor des Buches „Immunisierte Gesellschaft“, vorrechnet. Die Zahl der Erkrankungen ging dadurch deutlich zurück, Kinderkrankheiten wie Kinderlähmung oder Masern waren praktisch ausgerottet.

Lesen Sie auch: Auferstanden in Ruinen. Die verschwiegenen Folgen des Mietendeckels in der DDR

Mit einer durchgeimpften Bevölkerung wollte die SED-Führung auch die Überlegenheit des Sozialismus vorführen. Als 1961 die Kinderlähmung im Ruhrgebiet grassierte, bot sie der Bundesrepublik demonstrativ drei Millionen Impfdosen an. Auch Westdeutsche, die in die DDR reisten, konnten sich damals kostenlos impfen lassen. Die Bundesregierung lehnte das Angebot allerdings ab, weil ihr der Impfstoff zu unsicher war.

Verschwiegene Nebenwirkungen

Von den Nebenwirkungen der Impfungen erfuhr man freilich nichts in der DDR. Dass die Pockenimpfung jedes Jahr ein bis zwei Todesfälle auslöste, stand in keiner Zeitung. Unter den Teppich gekehrt wurde auch die versehentliche Infizierung von mehreren Tausend Frauen bei der obligatorischen „Anti-D“-Immunprophylaxe nach der Entbindung. Das Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen in Halle hatte verunreinigten Impfstoff ausgeliefert, obwohl es Hinweise besaß, dass er den Hepatitis-C-Virus enthielt. Erst nach dem Ende der DDR wurde der Skandal wissenschaftlich aufgearbeitet.

Auch wenn der Verdacht bestand, dass Erreger eingeschleppt worden waren, wurde in der DDR nicht lange gefackelt. So ließ das Ministerium für Gesundheitswesen 1963 rund 1700 Menschen im Kreis Aschersleben erneut gegen Pocken impfen, weil sich ein Afrikaner damit infiziert haben sollte. Der Mann wurde isoliert, der örtlichen Presse hingegen mitgeteilt, dass „Windpocken“ grassierten. Im Labor stellte sich später heraus, dass der Verdacht zu Unrecht erhoben worden war. Im selben Jahr wurden auch mehrere Flugzeuge aus Bulgarien wegen Pockenverdacht kurzerhand unter Quarantäne gestellt. Die Passagiere mussten damals stundenlang ohne Verpflegung und Toilette im Flughafen Schönefeld ausharren. Auch dieser Vorfall stellte sich als Fehlalarm heraus.

Auch interessant: Klimakiller DDR. Wie der Kapitalismus in Ostdeutschland die Umwelt rettete

Trotz der gesetzlichen Impfpflicht nahm allerdings auch in der DDR die Impfmüdigkeit zu. In manchen Regionen ließen sich – trotz drohender Ordnungsstrafen – zum Teil weniger als 50 Prozent impfen. In Ost-Berlin brachen in den 1980-er Jahren sogar die Masern wieder aus. In Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern wurden die Kinder deshalb oft auch ohne Zustimmung der Eltern geimpft.

Produktionsanlagen veraltet

Probleme hatte die DDR auch bei der Herstellung des Impfstoffes. Aufgrund der veralteten Produktionsanlagen und der schlechten Abfüllampullen versagte er nämlich immer häufiger. Die sozialistischen Betriebe konnten auch kein Serum für Mehrfachimpfungen herstellen, so dass jede Impfung einzeln verabreicht werden musste. Zudem mangelte es an Impfpistolen, denn lange Zeit gab es pro Bezirk nur ein einziges aus dem Westen importiertes Gerät – das entsprechend abgenutzt war. An Geldmangel scheiterte auch der geplante Neubau eines Krankenhauses für Infektionsfälle.

Legt man all das zusammen, so zeigt sich, dass der Zentralismus der SED-Diktatur bei der Durchsetzung sozialhygienischer Maßnahmen sicherlich effektiver war als das föderale System der Bundesrepublik, in dem Ärzte und Patienten oft auf sich allein gestellt sind. Auf der anderen Seite gab es in der DDR so gut wie keine Möglichkeit, die gesundheitlichen Probleme und Maßnahmen offen zu diskutieren – womit man sich eines wichtigen Mittels der Erkenntnisbildung beraubte. Vor allem aber sorgten die ineffiziente Planwirtschaft und der notorische Devisenmangel dafür, dass in der DDR ein gravierender Mangel an modernen medizinischen Geräten und Medikamenten herrschte. In der Folge starben Ostdeutsche in den 1980-er Jahren im Durchschnitt rund drei Jahre früher als Westdeutsche. Gäbe es die DDR noch, wäre ihr Gesundheitssystem heute kaum in der Lage, Tausende Patienten mit einer schweren SARS-CoV-19-Erkrankung angemessen zu behandeln.

Der Text erschien zuerst in: Die Welt vom 20. April 2020.

Aktualisiert am 24.04.2020, 23:21 h.

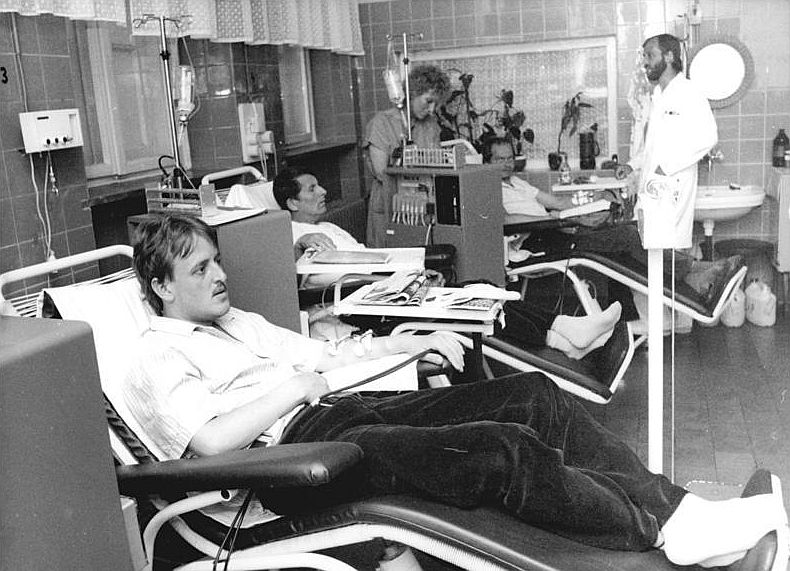

(1) Deutsche Fotothek

(2) Bundesarchiv, Bild 183-P0101-0010 / CC-BY-SA 3.0

(3) Bundesarchiv, Bild 183-1988-0809-315 / Jürgen Sindermann / CC-BY-SA 3.0