Warum sind die Verbrechen Stalins in Deutschland so wenig präsent? Bis 1989 waren sie in Ostdeutschland ein gut gehütetes Geheimnis. Und auch danach gerieten sie bald wieder in Vergessenheit. Nur die SED-PDS machte plötzlich den Stalinismus statt sich selbst für das Unrecht in der DDR verantwortlich. Und der Westen? Teil 2 des Rückblicks auf die frühen Jahre der SED-Diktatur.

Von Hubertus Knabe

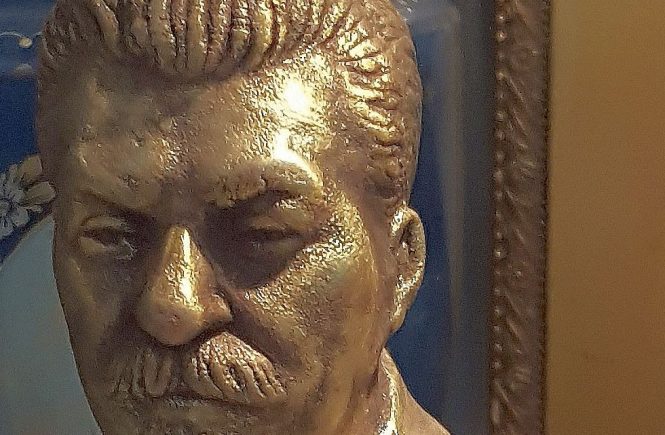

Es war zu einer Zeit, als die Wochenzeitung Die Zeit noch nicht zu den Apologeten der SED-Diktatur gehörte: Als Marion Gräfin Dönhoff die DDR noch nicht als „fernes Land“ bezeichnete, Theo Sommer noch keine fünfseitigen Interviews mit SED-Chef Erich Honecker veröffentlichte und Jana Hensel noch kein Ende des „ausschließlich antikommunistischen Blicks auf die DDR“ verlangte. In dieser Zeit, im März 1957, erschien in der Zeit die folgende Meldung: „In der Sowjetzone musste das ‚Versandhaus für Organisationsbedarf‘ – eine der Agitprop-Abteilung unterstellte Organisation zur Verteilung von Propagandamaterial – geschlossen werden, weil politische Fehldispositionen einen zu großen Materialverschleiß verursacht hatten. Die Bestände wurden, soweit noch verwendbar, an die Bezirksleitungen der SED aufgeteilt oder vernichtet. Verbrannt wurden alle Stalin- und Rákosi-Bilder, sowie Bilder von Franz Dahlem.“ Nanu: Die Bilder des „größten Sohnes der Arbeiterklasse“, wie Stalin in der DDR bezeichnet wurde, verbrannt?

Die Gründe lagen, wie so oft in dieser Zeit, in Moskau. Dort hatte sich ein gutes Jahr zuvor ein politisches Erdbeben ereignet. Im Februar 1956, am letzten Tag des XX. Parteitages der KPdSU, hatte Parteichef Nikita Chruschtschow in einer fünfstündigen Rede Schockierendes über seinen Vorgänger Josef Stalin mitgeteilt. Erstmals erfuhren die Delegierten aus berufenem Munde, dass ihr Idol ein Massenmörder gewesen war.

Stalins Entthronung durch Chruschtschow löste in der ganzen kommunistischen Welt tiefe Erschütterungen aus. Der polnische Parteichef Bolesław Bierut erlitt noch in Moskau einen Herzinfarkt und starb. In Polen kam es wenig später zu Unruhen, in Ungarn zu einem Volksaufstand, den sowjetische Truppen blutig niederschlugen. Auch in der DDR bildeten SED-Intellektuelle informelle Zirkel, die einen anderen Sozialismus wollten. Im Auftrag des Ost-Berliner Sonntagskreises schrieb Wolfgang Harich im Herbst 1956 ein Programm, das es in sich hatte: Ablösung Ulbrichts, Durchführung freier Wahlen, Gewährleistung der Meinungsfreiheit und volle Souveränität der DDR.

Das große Schweigen

Doch Walter Ulbricht brachte die Kritiker des Stalinismus rasch zum Schweigen. Als er vom XX. Parteitag in Moskau zurückkam, erklärte er in einem Artikel im SED-Zentralorgan Neues Deutschland nur lapidar: „Zu den Klassikern des Marxismus kann man Stalin nicht rechnen.“ Im November 1956 ließ er Harich verhaften, im Dezember auch Walter Janka, den Chef des Aufbau-Verlages. Im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen trafen beide auf die Geister, die sie schon für überwunden gehalten hatten: „In einer geräumigen Halle, von der Türen und Gänge abgingen, musste ich stehenbleiben“, erinnert sich Janka in seiner berührenden Autobiographie. „An der Wand hing ein überdimensionales Stalinbild. Nie zuvor hatte ich einen solchen Stalin gesehen. Seit drei Jahren tot, wegen zügellosen Terrors von Chruschtschow verdammt, hatte er an dieser Wand noch immer seinen Platz.“

An den Wänden von Betrieben und Amtsstuben sollte Stalin aber nicht mehr hängen. Während die Beschädigung eines Stalin-Porträts in der DDR noch wenige Jahre zuvor mit Gefängnis bestraft worden war, war es 1957 die SED, die seine Bilder verbrennen ließ. Zu seinem 80. Geburtstag würdigte das Neue Deutschland gleichwohl noch einmal Stalins Verdienste und man musste schon sehr geübt sein im Zwischen-den-Zeilen-Lesen, um den Unterschied zu früher zu erkennen: „Zusammen mit den anderen hervorragenden Kampfgefährten und Schülern Lenins verteidigte Genosse Stalin auf das entschiedenste den Leninismus“ – was so viel bedeutete wie, dass Lenins Mitkämpfer Bucharin oder Sinowjew offenbar doch nicht die Verräter waren, als die sie unter Stalin hingestellt worden waren.

1961 wurde Stalin endgültig und ohne jede Erklärung aus dem öffentlichen Leben der DDR verbannt. Nachdem der XXII. Parteitag der KPdSU beschlossen hatte, Stalins Leichnam aus dem Mausoleum am Roten Platz zu entfernen, sah sich Ulbricht genötigt nachzuziehen. Auf Beschluss des SED-Politbüros wurde das Ostberliner Stalin-Denkmal in der Nacht vom 13. zum 14. November 1961 heimlich abgebaut, zerlegt und eingeschmolzen. Auch die Straßenschilder der Stalinallee wurden ausgetauscht. Der sozialistische Musterort Stalinstadt bekam den Namen Eisenhüttenstadt und die Bibliotheken und Buchläden der DDR mussten auf Anweisung von oben sämtliche Stalin-Huldigungen aussortieren. Als Ulbricht von einem US-Journalisten Ende 1961 gefragt wurde, ob es nun auch in der DDR eine Entstalinisierung wie in der Sowjetunion gebe, strich sich dieser nervös über die Glatze und erklärte: „Bei uns gibt es keinen Stalinismus, also auch keine Entstalinisierung.“

Das große Schweigen währte bis zum Ende der DDR. Stalins deutsche Opfer, so sie denn überlebt hatten und nicht in die Bundesrepublik gegangen waren, durften jahrzehntelang nicht über ihre Erlebnisse sprechen. Vom Staatssicherheitsdienst wurden sie systematisch überwacht. Noch 1981 fand Ulbrichts Nachfolger Erich Honecker in seinen Erinnerungen kein kritisches Wort über den Mann, der Tausende seiner KPD-Genossen hatte ermorden lassen.

Erst Ende der 1980er Jahre kamen Stalins Verbrechen zum ersten Mal offiziell in der DDR zur Sprache. In der deutschsprachigen sowjetischen Zeitschrift Sputnik erschienen mehrere kritische Artikel über die Zeit des Stalinismus – bis die SED-Führung den Vertrieb im November 1988 untersagte. Genussvoll druckten die oppositionellen Umweltblätter damals die wichtigsten Beiträge nach. Das Neue Deutschland veröffentlichte dagegen auf Veranlassung Honeckers im Mai 1989 einen Artikel der langjährigen Leiterin der SED-Parteihochschule Hanna Wolf, in dem sie sich dagegen verwahrte, „die Geschichte der Sowjetunion als eine Geschichte der Fehler, die Geschichte des sozialistischen Aufbaus in der UdSSR als eine Geschichte der Verbrechen Stalins und der KPdSU zu verfälschen.“

Im Herbst 1989 berichtete Walter Janka in seinem Buch „Schwierigkeiten mit der Wahrheit“ erstmals über seinen Schauprozess in der DDR, über den er mehr als 30 Jahre geschwiegen hatte. Es durfte zwar nur im Westen erscheinen, doch am 28. Oktober 1989 – zehn Tage nach der Absetzung Honeckers – fand im Deutschen Theater in Berlin eine Lesung daraus statt, die auch vom DDR-Fernsehen übertragen wurde. In der über 40-jährigen Geschichte der SED-Diktatur war es das erste Mal, dass ein offizielles Medium über das stalinistische Unrecht in der DDR berichtete.

Die Rückkehr der Erinnerung

Für einen kurzen Moment sah es so aus, als würde man gewahr, auf welchem Fundament die DDR errichtet worden war. Am Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED gründete sich im November 1989 eine Arbeitsgruppe „Opfer des Stalinismus“. Und auf ihrem Außerordentlichen Parteitag im Dezember ließ die neue SED-Führung den Professor für Marxismus-Leninismus Michael Schumann verkünden: „Wir brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als System.“ Der parteieigene Dietz Verlag druckte plötzlich jahrzehntelang geheim gehaltene Dokumente wie die Chruschtschow-Rede von 1956.

Nur wenig später wurden die ersten Massengräber aus der Stalin-Zeit freigelegt. Ein Revierförster erinnerte sich plötzlich an den „Totenwald“ beim Lager Fünfeichen. Am Rande der ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald und Sachsenhausen wurden Skelette von Opfern des Stalinismus entdeckt. Und Anwohner erzählten, wie 1952 über dem Süden von Fürstenwalde tagelang Leichengeruch gehangen hätte, weil man bei Ausschachtungsarbeiten auf zahllose Leichen aus dem Lager Ketschendorf gestoßen war. Im Juli 1990 bestätigte die UdSSR dann zum ersten Mal die bis dahin nur vermutete enorme Todesrate in den Lagern der sowjetischen Besatzungszone.

Doch die stalinistischen Verbrechen gerieten schnell wieder in Vergessenheit. Die neuen, westdeutschen Leiter der ehemaligen KZ-Gedenkstätten der DDR lehnten es ab, das Grauen in den Speziallagern mit gleicher Deutlichkeit herauszustellen wie das der nationalsozialistischen Zeit. Und die SED, die jetzt PDS hieß, nutzte den Begriff des Stalinismus, um sich selber reinzuwaschen: Für das Unrecht in der DDR wurde von ihr nicht das sozialistische System verantwortlich gemacht, sondern dessen angebliche Deformation durch Stalin. Mit dieser Methode hatten schon Chruschtschow und nach ihm viele andere versucht, den Kommunismus trotz seiner millionenfachen Verbrechen wieder hoffähig zu machen.

Stalinismus als Sündenbock

Schon die Behauptung, die SED-PDS hätte 1989 „unwiderruflich“ mit dem Stalinismus gebrochen, erwies sich bei näherem Hinsehen als Mogelpackung. Schumann, der Redner auf dem Parteitag, idealisierte nicht nur die gewaltsame Machtergreifung der Bolschewiki 1917 in Russland – die angeblich „im Zeichen des Völkerfriedens, der Freiheit, der Demokratie, der Menschenrechte und Menschenwürde“ gestanden hätte. Er forderte auch, dass in der Kritik am Stalinismus nicht untergehen dürfe, dass die SED durch ihre Politik in der Nachkriegszeit Faschismus und Militarismus überwunden hätte. Die Bürger der DDR und die Mitglieder der SED, „die sich allzeit guten Glaubens mit Herz und Hand für den Sozialismus auf deutschem Boden eingesetzt haben, brauchen die Gewissheit, dass sie eine gute Spur in der Geschichte gezogen haben.“

Die Fundamentalisten in der PDS gewannen Stalin sogar bald wieder etwas Gutes ab. Sarah Wagenknecht, damals Mitglied des Parteivorstands, charakterisierte den sowjetischen Diktator 1992 als legitimen Nachfolger Lenins, der in seinen theoretischen Fähigkeiten zu Unrecht unterschätzt werde. „Was immer man – berechtigt oder unberechtigt – gegen die Stalin-Zeit vorbringen mag, ihre Ergebnisse waren jedenfalls nicht Niedergang und Verwesung, sondern die Entwicklung eines um Jahrhunderte zurückgebliebenen Landes in eine moderne Großmacht während eines weltgeschichtlich einzigartigen Zeitraums.“ Der vermeintlich gute Zweck heiligte demnach die Mittel. Die Argumentation erinnert an Fjodor Dostojewskis Roman „Schuld und Sühne“, in dem der Jura-Student Raskolnikow die Idee des „erlaubten Mordes“ entwickelt, weil er meint, dass es „außergewöhnliche“ Menschen gibt, „die im Sinne des allgemein-menschlichen Fortschritts natürliche Vorrechte genießen.“

Die Verklärung der stalinistischen Jahre findet sich bis heute im Parteiprogramm der Linken. Über die Zeit, als Stalin über seinen Teil Deutschland herrschte, heißt es darin: „Viele Ostdeutsche setzten sich nach 1945 für den Aufbau einer besseren Gesellschaftsordnung und für ein friedliebendes, antifaschistisches Deutschland ein. Mit der Verstaatlichung der Großindustrie, von Banken und Versicherungen sowie mit der Bodenreform wurden Eigentumsverhältnisse geschaffen, die eine Ausrichtung der wirtschaftlichen Tätigkeit auf das Gemeinwohl und den Schutz der Beschäftigten vor Ausbeutung sichern sollten.“ Es folgt eine umfangreiche Auflistung der vermeintlichen Errungenschaften des SED-Regimes.

Entsprechend lange dauerte es, bis die Partei ihr Versprechen von 1989 umsetzte, „dass den Opfern stalinistischer Verbrechen ein bleibendes Gedenken in unserer Gesellschaft bewahrt wird.“ Erst 17 Jahre später wurde in der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde ein Stein mit der Aufschrift „Den Opfern des Stalinismus“ aufgestellt. Wenn die Parteispitze der Linken jedes Jahr im Januar wie zu DDR-Zeiten in einer politisch-religiösen Prozession zu den Gräbern von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht pilgert, dann fällt inzwischen auch die eine oder andere rote Nelke für Stalins Opfer ab.

Im Vergleich zum Mahnmal gegenüber, zu dessen Füßen neben Rosa Luxemburg auch Walter Ulbricht, Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck begraben liegen, nimmt sich der mickrige Stein allerdings eher wie ein Feigenblatt aus. Die zuständige PDS-Bürgermeisterin des Bezirks Lichtenberg, Christina Emmrich, erklärte zudem im Vorfeld der Aufstellung, dass der Stein ausschließlich an die Kommunisten und Sozialisten erinnern solle, die unter Stalin verfolgt wurden. Diesem selektiven Gedenken, das schon in der DDR beim Widerstand gegen den Nationalsozialismus üblich war, entspricht auch eine 2013 aufgehängte Tafel an der Parteizentrale der Linken. Diese erinnert an „Tausende deutsche Kommunistinnen und Kommunisten, Antifaschistinnen und Antifaschisten, die in der Sowjetunion zwischen den 1930er und 1950er Jahren willkürlich verfolgt, entrechtet, in Straflager deportiert, auf Jahrzehnte verbannt und ermordet wurden.“

Die Mehrzahl von Stalins Opfern in Deutschland hat dagegen bis heute kein würdiges Gedenken gefunden. Die Forderung der Überlebenden nach einem zentralen Mahnmal für die Opfer des Kommunismus in Berlin wurde bis heute nicht erfüllt. Bereits zum 25. Jahrestag der Friedlichen Revolution wurde Bundestagspräsident Norbert Lammert eine Petition übergeben, doch geschehen ist seitdem nichts. Zwar entschied der Bundestag im Oktober 2015, noch vor den Bundestagswahlen einen Errichtungsbeschluss für ein Mahnmal zu fassen, doch der Beschluss kam nie zustande. Die SPD will nun zum 30. Jahrestag – nein, kein Denkmal errichten, sondern im Bundestag den versäumten Errichtungsbeschluss fassen.

Während Stalins Opfer bisher vergeblich auf ein Denkmal warten, wird der sowjetische Diktator in Berlin gleich mehrfach geehrt. Sowohl in Pankow als auch im Treptower Park kann man seine Phrasen auf riesigen Denkmalsanlagen lesen. Die zum Teil vergoldeten Inschriften wurden 2004 sogar aufwändig restauriert. Allein für die Sanierung des sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park gab die Bundesregierung mehr als 11 Millionen Euro aus – wie man der Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion entnehmen kann. Hinzukommen die laufenden Kosten für Pflege und Reparaturen.

Die Bundesregierung und das Land Berlin begründen diese Art modernen Stalin-Kultes mit dem Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion von 1990. Tatsächlich enthält der Vertrag in Artikel 18 jedoch lediglich die Verpflichtung, „dass die auf deutschem Boden errichteten Denkmäler, die den sowjetischen Opfern des Krieges und der Gewaltherrschaft gewidmet sind, geachtet werden und unter dem Schutz deutscher Gesetze stehen.“ Eine Verpflichtung zur Sanierung von Stalin-Zitaten ergibt sich daraus nicht. „Erhalten und gepflegt“ werden müssen lediglich die sowjetischen Kriegsgräber – die sich jedoch an anderer Stelle befinden.

Anti-Stalinismus im Westen

Die Geschichte des ungebauten Denkmals für die Opfer des Kommunismus führt zu der Frage, wie in Deutschland unter den Bedingungen einer offenen Gesellschaft über die stalinistischen Verbrechen geurteilt wurde, erst im Westen und nach 1990 in Gesamtdeutschland. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges spielte vor allem der Rundfunk im amerikanischen Sektor (RIAS) von Berlin eine zentrale Rolle bei der Aufklärung. Ab 1949 wurden dort zum Beispiel die Namen der Toten verlesen, die in den Speziallagern umgekommen waren. Auch der Sender Freies Berlin und der später entstandene Deutschlandfunk informierten intensiv über das stalinistische Unrecht in der DDR – zum Beispiel durch die Verlesung der Chruschtschow-Rede im Sommer 1956.

Von großer Bedeutung waren auch die Opfer- und Widerstandsorganisationen – vor allem der Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen (UFJ), die Vereinigung der Opfer des Stalinismus (VOS) und die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit (KgU). Eine wichtige Rolle spielten zudem die Ostbüros von SPD, CDU und FDP sowie das Ministerium für gesamtdeutsche Fragen. Diese und weitere Institutionen sammelten in Westdeutschland und West-Berlin nicht nur jahrelang umfangreiches Material über die Verfolgungen in der DDR, sondern betrieben auch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. Ihnen war es nicht zuletzt zu verdanken, dass 1951 auf dem Steinplatz in West-Berlin den Opfern des Stalinismus der erste Gedenkstein gewidmet wurde. Entsprechend verhasst waren sie bei der SED, die sie mit großem Aufwand durch den Staatssicherheitsdienst verfolgen ließ. Viele mussten, wie der damals 19-jährige KgU-Aktivist Horst Jänichen, wegen ihres Engagements für Jahre ins Gefängnis.

Die KgU veröffentliche bereits 1952 eine umfassende Dokumentation mit dem Titel „Die sowjetischen Konzentrationslager auf deutschem Boden 1945-1950“. Ein Jahr später erschien eine dreibändige Materialsammlung des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen mit dem Titel „Unrecht als System“. 1955 gab auch der Bundesvorstand der SPD eine aufrüttelnde Denkschrift „Die Straflager und Zuchthäuser der Sowjetzone“ heraus. Und 1958 legte der ehemalige Lagerhäftling Gerhard Finn seine umfangreiche Dokumentation „Die politischen Häftlinge der Sowjetzone“ vor. Über den unermüdlichen Aufklärer, den die linke Amadeo Antonio Stiftung kürzlich in eine rechtsradikale Ecke zu stellen versuchte, schrieb der Tagesspiegel 2013 in einem Nachruf: „Informationen sammeln, aufklären, sich für die Häftlinge einsetzen, das trieb ihn an, das war sein Weg, den verlorenen Jahren und den traumatischen Erfahrungen etwas entgegenzusetzen.“

Der Stalinismus spielte auch in den intellektuellen Diskursen der Nachkriegsjahre eine wichtige Rolle. Viele linksliberale Intellektuelle organisierten sich im Kongress für kulturelle Freiheit, der 1950 als anti-totalitäre Künstlerbewegung gegründet wurde. In Deutschland gab er unter anderem die einflussreiche Zeitschrift Der Monat heraus. George Orwells geniale Allegorien auf den Kommunismus „Farm der Tiere“ (deutsch: 1946) und „1984“ (deutsch: 1950) wurden ebenso zu Bestsellern wie Arthur Koestlers grandioses Buch „Sonnenfinsternis“ (deutsch: 1949), das die Vorbereitungen eines stalinistischen Schauprozesses beschreibt. Dasselbe gilt für den Sammelband „Ein Gott der keiner war“ (1950), in dem vornehmliche linke Intellektuelle über ihre Abkehr vom Kommunismus berichteten, und Wolfgang Leonhardts Buch „Die Revolution entlässt ihre Kinder“ (1955), aus dem das berühmte Ulbricht-Zitat stammt: „Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“

Anbiederung an die SED-Diktatur

Der Paradigmenwechsel setzte erst in den frühen sechziger Jahren ein, als zunächst einzelne Medien einen neuen Tonfall gegenüber dem Sowjetkommunismus anschlugen. Bald folgten ihnen auch andere und schließlich schlossen sich auch immer mehr Politiker an. Eine ganze Generation von Publizisten, Politikern und Wissenschaftlern trieb plötzlich in Büchern, Aufsätzen, Leitartikeln und Erklärungen einen fundamentalen Einstellungswandel gegenüber der SED-Diktatur voran. Vor allem die Illustrierte Stern, die 1963 als erstes nicht-kommunistisches Medium ein ausführliches Interview mit SED-Chef Walter Ulbricht veröffentlichte, aber auch Die Zeit und andere linksliberale Medien plädierten nun mit Inbrunst für ein neues, „entspanntes“ Verhältnis zur DDR.

Im Zuge der Studentenbewegung und ihres Marsches durch die Institutionen gewannen auch der Marxismus-Leninismus und bei einigen kommunistischen Splittergruppen sogar der Stalinismus zahlreiche Anhänger. Studenten und Professoren bedienten sich nun mit Vorliebe marxistischer Argumentationen, die im Zweifel jede Form von Gewalt als „objektiv notwendig“ erscheinen ließen – wenn es nur darum ging, den verhassten Kapitalismus zu beseitigen. Die Deportation und Ermordung von Millionen sowjetischer Bauern wurde an deutschen Universitäten jetzt als „ursprüngliche Akkumulation des Kapitals“ (wie Marx die Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln nannte) interpretiert, die im unterentwickelten Russland nicht anders möglich gewesen sei.

Vom stalinistischen Unrecht wollte jedenfalls kaum mehr jemand etwas wissen. Und diejenigen, die es weiterhin ansprachen, wurden plötzlich als Ewiggestrige und Kalte Krieger betrachtet, die die Welt in einen neuen Krieg treiben würden. Als Karl Wilhelm Fricke Anfang der 1970-er Jahre seine umfassende „Geschichte der politische Verfolgung 1945-1968“ fertiggestellt hatte, wollte der Auftraggeber, das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen, sie jahrelang nicht drucken, weil die Entspannungspolitik mit der DDR dadurch „gefährdet“ werden könnte. Die Anbiederung der westdeutschen Eliten an den SED-Sozialismus, die Cora Stephan 1992 in ihrem Essay „Wir Kollaborateure“ anprangerte und die in Deutschland niemals richtig aufgearbeitet wurde, kann man in Jens Hackers Buch „Deutsche Irrtümer“ auf über 600 Seiten nachlesen.

Umso größer war das Erstaunen vieler Westdeutscher, als die SED-Diktatur im Herbst 1989 von den Bürgern der DDR gestürzt wurde. Die angeblich zehntstärkste Industrienation der Welt stellte sich mit einem Mal als zahlungsunfähig heraus. Der vermeintlich zivilisierte Staat im Herzen Europas, dessen oberster Repräsentant vom westdeutschen Bundeskanzler nur zwei Jahre zuvor mit allen Ehren empfangen worden war, entpuppte sich als hässliche Diktatur, deren Geheimpolizei die Bevölkerung flächendeckend bespitzelt hatte und seine Bürger im Spannungsfall massenhaft in Lager sperren wollte. Es waren die Ostdeutschen, die den Stalinismus 1989 wieder auf die Tagesordnung setzten.

30 Jahre sind seitdem vergangen und es hat den Anschein, als bewege sich die Zeit langsam wieder zurück. Ausgerechnet im Deutschlandfunk wird neuerdings verlangt, man müsse die DDR „neu erzählen“, weil die Denkfiguren Täter, Mitläufer und Opfer zu kurz griffen. Sogar der Aufstieg der AfD wird darauf zurückgeführt, dass zu viel über die Opfer und zu wenig über das ganz normale Leben in der DDR gesprochen worden sei. Statt die DDR aus ihren Anfängen zu begreifen, als Stalin und die SED die kommunistische Diktatur gewaltsam durchsetzten, möchte man lieber ihr vergleichsweise harmloses Ende in den Mittelpunkt rücken. Was immer das Motiv derjenigen ist, die solche Thesen vertreten, sie laufen darauf hinaus, die SED-Diktatur auf schleichende Weise zu rehabilitieren. „Stalins geistige Groß-Neffen sind unter uns“, urteilte kürzlich der Journalist und Putin-Kritiker Boris Reitschuster und er meinte damit nicht Russland, sondern Deutschland.

Ein besonders wirksames Instrument, die stalinistische Diktatur zu verniedlichen, ist hierzulande der Verweis auf die Massenverbrechen des Nationalsozialismus. Dabei wird eine zynische Diktaturenkonkurrenz konstruiert, die behauptet, dass man den Nationalsozialismus relativieren wolle, wenn man den DDR-Sozialismus verurteilt. Vergessen scheint die Formel, die die Enquete-Kommission des Bundestags zur SED-Diktatur bereits 1998 entwickelt hatte: Dass weder die NS-Verbrechen durch die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Stalinismus relativiert noch die stalinistischen Verbrechen durch den Hinweis auf die NS-Verbrechen bagatellisiert werden dürfen.

Demnächst auf dieser Seite: Warum Hakenkreuze in Deutschland verboten sind und DDR-Symbole nicht. Und: Was ist dran an IM „Erika“?

(1) Deutsche Fotothek, CC BY-SA 3.0 de

(2) Ludwig Binder, Studentenrevolte 1967/68, West-Berlin; veröffentlicht vom Haus der Geschichte