CO2-Abgabe, Heizungsgesetz, Verbrenner-Verbot – staatliche Eingriffe in die Wirtschaft sind in Deutschland zur Normalität geworden. Wohin es führt, wenn Regierungen den Unternehmen vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben, konnte man in der DDR beobachten. Gerade zu Weihnachten war dies ein Problem.

Von Hubertus Knabe

Beim Politbüro stand diesmal die Geburt Jesu auf der Tagesordnung: Am 27. Oktober 1971 befasste sich die Führungsspitze der SED mit der „Sicherung der Weihnachtsversorgung der Bevölkerung“. Nach dem ernüchternden Bericht des stellvertretenden Regierungschefs fassten die Politbürokraten den weitreichenden Beschluss: „Der Verkaufsbeginn für Backzutaten und anderer spezieller Weihnachtsartikel hat entsprechend den örtlichen Verbrauchsgewohnheiten zu erfolgen.“

Dass es in der Vorweihnachtszeit Mandeln oder Rosinen zu kaufen gab, war im Sozialismus keineswegs selbstverständlich. In der Planwirtschaft der DDR waren nicht nur viele Produkte Mangelware, erst Recht, wenn sie importiert werden mussten. Eine ständige Herausforderung war es auch, dass das Vorhandene zur richtigen Zeit in die Geschäfte gelangte. Da sich Produktion und Handel zum größten Teil in Staatsbesitz befanden, war für beides die Regierung verantwortlich – entsprechend groß war jedes Jahr der Kraftakt für die Politbürokraten.

Eigentlich war der SED das ganze Fest ein Dorn im Auge. Denn die Geburt Jesu Christi zu feiern, passte nicht in das ideologische Programm der ostdeutschen Kommunisten. „Religion,“ so hatte ihr großes Vorbild Lenin, gelehrt, „ist eine Art geistigen Fusels, in dem die Sklaven des Kapitals ihr Menschenantlitz und ihre Ansprüche auf ein halbwegs menschenwürdiges Leben ersäufen.“

Während Weihnachten in der Sowjetunion deshalb ein ganz normaler Arbeitstag war und das Familienfest mit Tannenbaum und Geschenken zu Sylvester stattfand, war die SED im Kampf gegen die christliche Tradition weniger erfolgreich. Zwar gelang es ihr, Konfirmation und Firmung größtenteils durch die kommunistische Jugendweihe zu ersetzen. Doch am Weihnachtsfest hielten die Ostdeutschen hartnäckig fest. Selbst das Politbüro legte am Jahresende eine zweiwöchige Sitzungspause ein.

Vom Christkind keine Rede

Die DDR-Führung verlegte sich deshalb darauf, das Fest von seinen religiösen Wurzeln abzukoppeln. Von der Geburt Jesu oder vom Christkind war offiziell so gut wie nie die Rede. Stattdessen sprachen die Staatsmedien nur von Weihnachten oder schlicht von den Feiertagen, auf die das SED-Zentralorgan Neues Deutschland am 24. Dezember, wenn überhaupt, nur mit einem schmucklosen Kasten hinwies. Das Krippenspiel wurde zum Weihnachtsspiel, das Weihnachtsgeld hieß Jahresendprämie und Weihnachtsfeiern nannte die SED lieber Jahresendfeiern. Der oftmals kolportierte Begriff der Jahresendflügelpuppe für die pausbäckigen Engelchen aus dem Erzgebirge fand sich bislang allerdings in keinem DDR-Dokument.

Die stille Akzeptanz des Weihnachtsfestes hatte zur Folge, dass die SED jedes Jahr im Dezember mit großen wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Denn anders als im Kapitalismus, wo Produzenten und Händler um Käufer für ihre Weihnachtsbäume, Lebkuchen oder Kinderspielzeug buhlen, ist im Sozialismus der Staat für die Versorgung zuständig. Da Lücken unter diesen Umständen schnell zu einer hochpolitischen Angelegenheit werden können, musste sich die DDR-Regierung jedes Jahr erneut mit der Frage befassen, ob für die knapp 17 Millionen DDR-Bürger auch genügend Weihnachtsbäume, Lebkuchen oder Kinderspielzeug zur Verfügung standen.

In den 1950er Jahren fand deshalb spätestens im September beim Minister für Handel und Versorgung eine Dienstbesprechung zum Thema „Weihnachtsversorgung“ statt. Meist ging es dabei um die zahlreichen Versorgungslücken und wie man diese stopfen könnte. In den 1960er Jahren ist in den Unterlagen dann oft nur noch von der „Festtagsversorgung“ die Rede, ein Begriff, den sich in den 1970er Jahren auch Politbüro und Ministerrat zur eigen machten.

Die Dokumente dieser Beratungen möchte man Politikern, die in Deutschland gerne erneut den Sozialismus einführen wollen, zur Lektüre ans Herz legen. Denn wie unter einem Brennglas werden darin die Probleme einer Staatswirtschaft deutlich: geringe Produktivität, Verschwendung von Ressourcen und ein völlig unzureichendes Warenangebot. Der vermeintliche Ausweg, die Versorgungslücken durch Importe zu stopfen, führt alsbald zu noch gravierenderen Problemen: Die Auslandsschulden wachsen, die Einfuhren müssen deshalb massiv beschränkt werden, am Ende steht die Zahlungsunfähigkeit.

Probleme bei der „Festtagsversorgung“

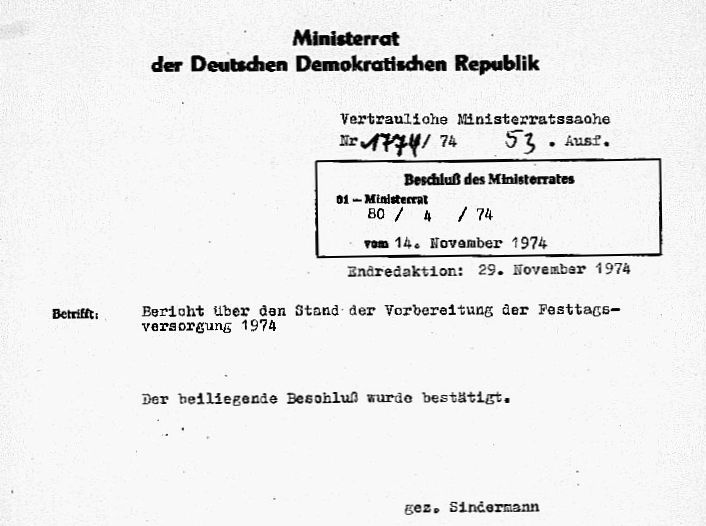

Wie sehr die SED-Führung damit zu kämpfen hatte, für das Weihnachtsfest genügend Waren bereitzustellen, illustriert ein geheimer „Bericht über den Stand der Vorbereitung der Festtagsversorgung 1974“ für den Ministerrat der DDR. Auf zehn Seiten wird darin die lückenhafte Versorgungslage geschildert. Die Verfasser stehen dabei vor dem Problem, dass es solche Schwierigkeiten im Sozialismus eigentlich gar nicht geben dürfte. Die Mängel werden deshalb nur vage umschrieben – mit Formulierungen wie, dass das Angebot „weiter verbessert“ werde oder die Nachfrage „noch nicht voll befriedigt“ werden könne.

Letzteres war zum Beispiel bei „Hohlfiguren“ der Fall – wie Weihnachtsmänner und bunte Kugeln aus Schokolade in dem Bericht genannt werden. Dasselbe wird für die in der DDR beliebte Zigarettensorte „F6“, für Damenblusen, für hochwertige Schuhe sowie für Elektro- und Holzspielzeug festgestellt, was gerade zu Weihnachten naturgemäß ein Problem ist. Rund um Sonneberg gab es zwar eine umfangreiche Spielzeugindustrie, doch deren Produkte gingen zum großen Teil ins sozialistische Ausland – im Tausch gegen Rohöl oder Autobusse.

Auch bei modischer Damenbekleidung und Uhren, Tonbandgeräten und Besteck war ein stabiles Angebot „noch nicht gewährleistet“. Bei Kunstfaserpullovern sei die Nachfrage ebenfalls „noch höher als die Warenbereitstellung.“ Der ständige Gebrauch des Wortes „noch“ in dem Bericht erinnert an den alten DDR-Witz, in dem nach dem Unterschied zwischen dem Sozialismus und einem Märchen gefragt wird. Die Antwort: Ein Märchen fängt an mit „Es war einmal“, der Sozialismus fängt an mit „Es wird einmal.“

Auch interessant: Die letzten Tages des Sozialismus. Was zwei hohe Stasi-Mitarbeiter 1988 über die DDR dachten

Weniger um den heißen Brei herum reden die Autoren bei Korn und Wodka, bei denen der Bedarf schlicht „nicht gedeckt“ werden könne. Auch die Nachfrage nach Wintermänteln in klaren Farbtönen könne „nicht befriedigt“ werden. Bei Geldbörsen und Necessaires aus Leder sei es ebenfalls nicht möglich, „ein ständiges Angebot (zu) sichern“. Wer vorhatte, sich zu Weihnachten einen Fernseher zu kaufen, hatte gleichfalls schlechte Karten, denn die vertraglich zugesicherte Lieferung von fast 50.000 Geräten aus der Sowjetunion war nicht rechtzeitig in der DDR eingetroffen.

Um die Folgen der Mangelwirtschaft zu überdecken, griffen die sozialistischen Planer zu diversen Tricks. Bei Wein und Spirituosen wurden kurzerhand die Vorräte des Großhandels geplündert – was den Mangel zeitlich nach hinten verschob. Produkte wie Nüsse oder Südfrüchte wurden dagegen gezielt zurückgehalten und erst in den Wochen vor Weihnachten in die Geschäfte gebracht. Durch diesen „konzentrierten Verkauf“, so heißt es in dem Bericht, sei „eine ausreichende Versorgung gewährleistet.“

Besonders ärgerlich war für viele Ostdeutsche die Ungleichbehandlung in der vermeintlich klassenlosen Gesellschaft. Da es an diversen Waren mangelte, wurden diese regional unterschiedlich verteilt. Die „vorrangige Versorgung“ von Ost-Berlin – wo der größte Teil der Funktionäre lebte – war laut Ministerratsbeschluss vom 14. November 1974 bei allen Sortimenten „zu gewährleisten“. Der stellvertretende Handelsminister wurde dafür sogar zum Sonderbeauftragten ernannt. Die ländlichen Regionen gingen dagegen häufig leer aus. Selbst wenn in der Hauptstadt Mangelwaren übrig blieben, waren diese „konzentriert“ in den Bezirksstädten, Arbeiterzentren und Standorten der DDR-Armee zu verkaufen.

Probleme gab es aber nicht nur bei der Produktion, sondern auch im Handel. Viele Waren kamen, obwohl laut Plan vorhanden, in den Geschäften nicht an. Der Beschluss des Ministerrates bezeichnete dies nebulös als „Auspack- und Auslieferungsrückstände“. Da es jedoch wenig Sinn macht, Schokoladen-Weihnachtsmänner erst im Januar anzubieten, sollten auch Verwaltungskräfte zeitweilig zum Um- und Einräumen eingesetzt werden. Zudem wollte man Spielzeug und Winterwaren direkt in den Betrieben verkaufen. Da manche Geschäfte einfach die Sommerware in den Auslagen beließen, sollten außerdem verstärkt „Sortimentskontrollen“ durchgeführt und „Altbestände herausgelöst“ werden.

Nachfrage höher als das Angebot

Zehn Jahre später hatte sich die Versorgungslage verbessert – jedenfalls, wenn man einem weiteren Bericht zur Festtagsversorgung Glauben schenkt. Der Rapport, den sowohl das Politbüro als auch der Ministerrat im September 1983 billigten, kommt zu dem Schluss, dass die Versorgung bei vielen Weihnachtswaren „stabil gesichert“ sei. Bei manchen Produkten – zum Beispiel Mandeln, Orangen, Kohl oder Spielwaren – würden zumindest dieselben Mengen wie im Vorjahr bereitgestellt. Bei dem Bericht muss man allerdings in Rechnung stellen, dass dem Politbüro in dieser Zeit nur noch selten ungeschminkt die Wahrheit gesagt wurde. Außerdem lebte die DDR damals massiv über ihre Verhältnisse, so dass sie nur ein westdeutscher Milliardenkredit vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrte.

Mangelware waren dem Bericht zufolge weiterhin Geldbörsen, Akten- und Reisetaschen – wahrscheinlich weil diese größtenteils in den Westen gingen. Aus dem selben Grund konnte der Nachfrage auch bei Pyramiden, Nussknackern und Leuchtern aus dem Erzgebirge „wie in den Vorjahren nicht voll entsprochen werden“. Selbst bei elektrischen Lichterketten und Kinderspielzeug war „die Nachfrage höher als das mögliche Angebot“. Bei Küchen sowie kompletten Schlaf- und Wohnzimmern werde es ebenfalls nicht möglich sein, ein ständiges Angebot zu gewährleisten.

Bei Skiern, Schlittschuhen und Zigaretten würden, so heißt es in dem Bericht, immerhin Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr erreicht. Bananen und Spielzeug wollte man wieder zurückhalten, um sie dann „konzentriert“ in der Vorweihnachtszeit in den Handel zu geben. Erhebliche Probleme gab es offenbar auch bei Glaskugeln für den Weihnachtsbaum, denn der Minister für Glas- und Keramikindustrie wurde beauftragt, eine Angebotslücke im Wert von 1,9 Millionen DDR-Mark „sofort“ zu schließen.

Ob das gelungen ist, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Überhaupt waren die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest in der Praxis deutlich schwieriger, als es die Berichte nahelegen. So stieg zwar die Zahl der angebotenen Weihnachtsbäume zwischen 1974 und 1983 von 2,5 auf 3,3 Millionen. Doch wie diese aussahen, erfuhr die DDR-Führung nicht. Viele Ostdeutsche haben dagegen noch lebhaft in Erinnerung, dass oft nur Kiefern oder verkümmerte Fichten verkauft wurden – so dass einige gleich zwei Bäume kauften, um die Zweige des einen an den kahlen Stellen des anderen zu befestigen. Die wohlgeratenen, prächtigen Tannen wurden hingegen nach Westdeutschland exportiert.

Lesen Sie auch: Die Energiepreisbremse der DDR. Wozu die Deckelung von Energiepreisen führen kann

Auch die Versorgung mit Stollen, die dem Bericht zufolge ausreichend sei, stellte sich in der Praxis weniger zufriedenstellend dar. Viele Bäcker verlangten nämlich von den Kunden, dass sie die Zutaten selbst beschafften und bei der Bestellung übergaben. Wer nicht Monate vorher nach den stets knappen Mandeln, Sultaninen oder Korinthen Ausschau gehalten hatte, hatte schlechte Karten. Selbst die staatlichen Großbäckereien kamen nicht an Zitronat und Orangeat heran, so dass sie stattdessen auf grüne kandidierte Tomaten und auf Möhren zurückgreifen mussten.

Nur eine Tüte Apfelsinen

Lametta gab es zwar genügend in der DDR, doch bestand es aus Aluminium und hing deshalb nicht am Baum herunter. Wer schweres West-Lametta aus Zinn und Blei besaß, bewahrte es darum sorgfältig auf und bügelte es am Weihnachtstag wieder glatt. Der „konzentrierte“ Verkauf von Südfrüchten im Dezember bedeutete auch nicht, dass man nun nach Belieben Orangen kaufen konnte. Die Abgabemenge war vielmehr begrenzt. In den Dorfläden auf dem Lande gab es zum Beispiel für jede Familie nur eine einzige Tüte Apfelsinen. Ebenso kontingentiert waren auch die Salzheringe für den in der DDR so beliebten Heringssalat.

Vor allem aber war es nötig, regelmäßig die Geschäfte abzuklappern und – meist im Freien – Schlange zu stehen. Auf diese Weise gelang es dann vielleicht, für die Kinder den gewünschten Teddy oder am Weihnachtstag die – natürlich vorbestellte – Gans zu erstehen. Besonders begehrte Produkte bekam man jedoch nur, wenn man den Verkäufer persönlich kannte. Das war die viel zitierte „Bückware“, weil sie sich nicht im Regal befand, sondern unter der Ladentheke. Wer nicht zu diesen Auserwählten zählte, musste sich etwas anderes ausdenken, zum Beispiel Kuscheltiere selber nähen. Aber auch nach dem Fest hieß es wieder Schlange stehen, um Sylvesterknaller und Raketen aus dem VEB Pyrotechnik Silberhütte zu bekommen, die ebenfalls nur limitiert abgegeben wurden. Viele stellten sich dafür bereits in der Nacht an, um am nächsten Tag nicht leer auszugehen.

Die am meisten begehrten Dinge gab es allerdings – außer im Intershop gegen Devisen – überhaupt nicht zu kaufen. Ob Jeans von Levis oder Schokolade von Trumpf, ob Handcreme von Nivea oder Seife der Marke Fa – wer westliche Produkte bekommen wollte, brauchte einen guten Draht zu Verwandten oder Freunden in der Bundesrepublik. Denn diese schickten zu Weihnachten oftmals vollgepackte „Westpakete“ in die DDR, in den 1980er Jahren rund 25 Millionen Stück pro Jahr. Die Pakete mussten zwar die Aufschrift „Geschenksendung – keine Handelsware“ tragen, doch der Planwirtschaft flossen dadurch kostenlose Importe im Wert von rund fünf Milliarden DDR-Mark zu. Allein die 12.000 Tonnen Kaffee, die per „Westpaket“ jährlich in den Osten gelangten, senkten den Importbedarf um 20 Prozent.

Das alles ist jetzt über 30 Jahre her. Probleme bei der Festtagsversorgung gibt es heute höchstens noch durch die galoppierende Inflation, die den Weihnachtseinkauf im Supermarkt deutlich verteuert hat. Politiker wie Sahra Wagenknecht fordern deshalb, der Staat müsse die Wirtschaft noch stärker regulieren und auch „in die Preisbildung eingreifen“; staatliche Preiskontrollen seien „kein Teufelszeug“. Auch diese gab es bekanntlich schon in der DDR, 1965 schuf die SED dafür eigens ein Amt für Preise. Die Folgen dieser politischen Regulierungssucht waren ein eklatanter Warenmangel, enorme Verschwendung und ein immer höherer Subventionsbedarf. Am Ende ist die DDR vor allem daran zugrunde gegangen.

Bildnachweis

(1) Dietmar Rabich / CC BY-SA 4.0

(2) Michel Huhardeaux / CC BY-SA 2.0

(3) Bundesarchiv, Bild 183-Z0626-408 / CC-BY-SA 3.0

(4) Flocci Nivis / CC BY 4.0

(5) Bundesarchiv, Bild 183-U0202-400 / Link, Hubert / CC-BY-SA 3.0

(6) Bundesarchiv, Bild 183-73999-0002 / Weigelt / CC-BY-SA 3.0